-

Research Article

-

A Quantitative Comparison of Raster Data Using Various Types of Disagreement Components

불일치 요소 분해 방법론을 통한 래스터 자료의 정량적 비교 분석

-

Jeongmin Kim ⋅ Oh Seok Kim

김정민 · 김오석

- Raster is an important spatial data structure and visualization method that, together with vector, forms one pillar of geographic information science. However, …

래스터(Raster)는 벡터(Vector)와 함께 지리정보과학의 주된 축을 이루는 공간자료 구조이자 시각화 방법임에도 불구하고 국내 학계에서는 이에 대한 연구가 제한적이다. 특히, 두 도엽의 래스터 …

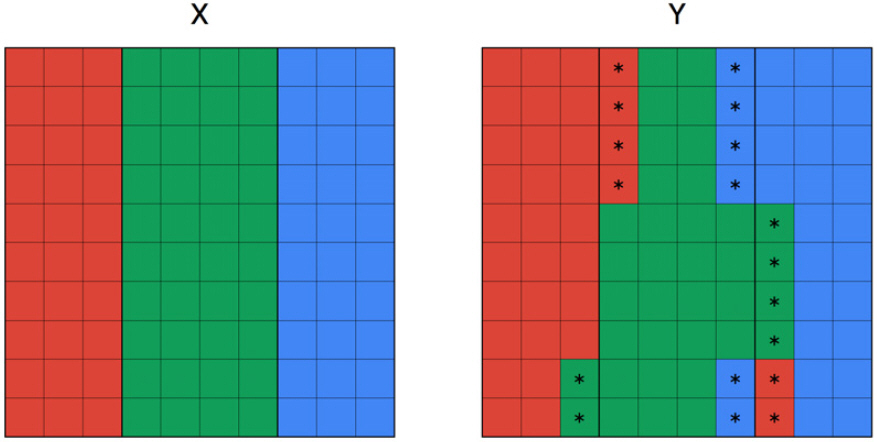

- Raster is an important spatial data structure and visualization method that, together with vector, forms one pillar of geographic information science. However, research on raster comparison is limited in Korean academia, despite quantitatively comparing and analyzing raster maps is fundamental in geographic research. Results of such comparisons must be accurate and objective, as they determine the validity and credibility of research. Traditionally, Kappa coefficient has been widely used to evaluate an agreement between two raster layers, where it also has been criticized for its unrealistic assumptions and reliance on a single indicator. In this study, we examined various types of disagreement components proposed by Pontius, which has been designed as an alternative to Kappa, and applied to virtual raster data to compare and evaluate their differences and usefulness. Specifically, we applied each methodology to the identical dataset and discussed their results’ differences. As a result, while Kappa derived an ambiguous conclusion, namely “substantial agreement” using a single numerical value, the methodology of Pontius demonstrated more sophisticated evaluation—whether the primary cause of discrepancy between two raster layers is a disagreement in the total number of pixels (“Quantitative Disagreement”) or a disagreement due to the spatial arrangement of pixels (“Allocation Disagreement”). In particular, allocation disagreement can be further subdivided into “Exchange” and “Shift,” allowing for a more detailed examination of spatial inconsistency patterns, making it more useful than Kappa.

- COLLAPSE

래스터(Raster)는 벡터(Vector)와 함께 지리정보과학의 주된 축을 이루는 공간자료 구조이자 시각화 방법임에도 불구하고 국내 학계에서는 이에 대한 연구가 제한적이다. 특히, 두 도엽의 래스터 지도를 정량적으로 비교 분석하는 것은 래스터 분석에 있어 기초가 되며, 래스터 자료 활용 및 분석에 근거한 연구의 타당성과 신뢰도에 영향을 미치므로 래스터 간 비교 결과는 정확성과 객관성 담보가 필수적이다. 전통적으로는 두 래스터가 얼마나 일치 또는 불일치하는지를 평가하기 위해 카파계수(Kappa Coefficient)가 널리 사용되고 있다. 동시에 카파계수는 비현실적인 가정과 단일 지표만 제시한다는 한계를 지적받고 있기도 하다. 본 연구에서는 지리정보과학과 원격탐사 분야에서 카파계수의 대안으로 제시되어 온 ‘불일치 요소 분해’ 방법론을 고찰하고, 이를 가상 래스터 자료에 적용해 카파계수와의 차별성 및 유용성을 비교·평가하였다. 즉, 동일한 자료에 각각의 방법론을 적용하여 그들의 차이를 해석하고 논의하였다. 그 결과, 카파계수는 단일 수치로 ‘상당한 일치’라는 모호한 결과를 도출하는데 반해, 불일치 요소 분해 방법론은 두 래스터 불일치의 주된 원인이 전체 픽셀 개수의 불일치(‘양적 불일치’)인지, 아니면 픽셀의 공간적 배치에 의한 불일치(‘위치적 불일치’)인지를 양분해 평가하는 정교함을 보여주었다. 더 나아가, 위치적 불일치는 ‘교환’와 ‘이동’ 등으로 더욱 세분할 수 있는바 보다 체계적으로 위치적 불일치의 패턴을 정량화할 수 있어 카파계수보다 더 투명하고 정확한 결과를 도출함을 확인할 수 있었다.

-

A Quantitative Comparison of Raster Data Using Various Types of Disagreement Components

-

Research Article

-

Land Change Science and Modeling Coupled Human and Natural Systems

토지변화과학과 인간-자연 공조시스템 모델링

-

Geunho Choi ⋅ Oh Seok Kim

최근호 · 김오석

- Human activities often disturb natural systems and accelerate climate crisis, which in turn affects humanity in various ways. A Coupled Human and …

인간 활동은 자연 시스템을 근본적으로 변화시키며, 이같은 변화는 기후위기를 심화시키는 등 다시 인간에게 다양한 방식으로 되돌아온다. ‘인간-자연 공조시스템(Coupled Human and Natural Systems, …

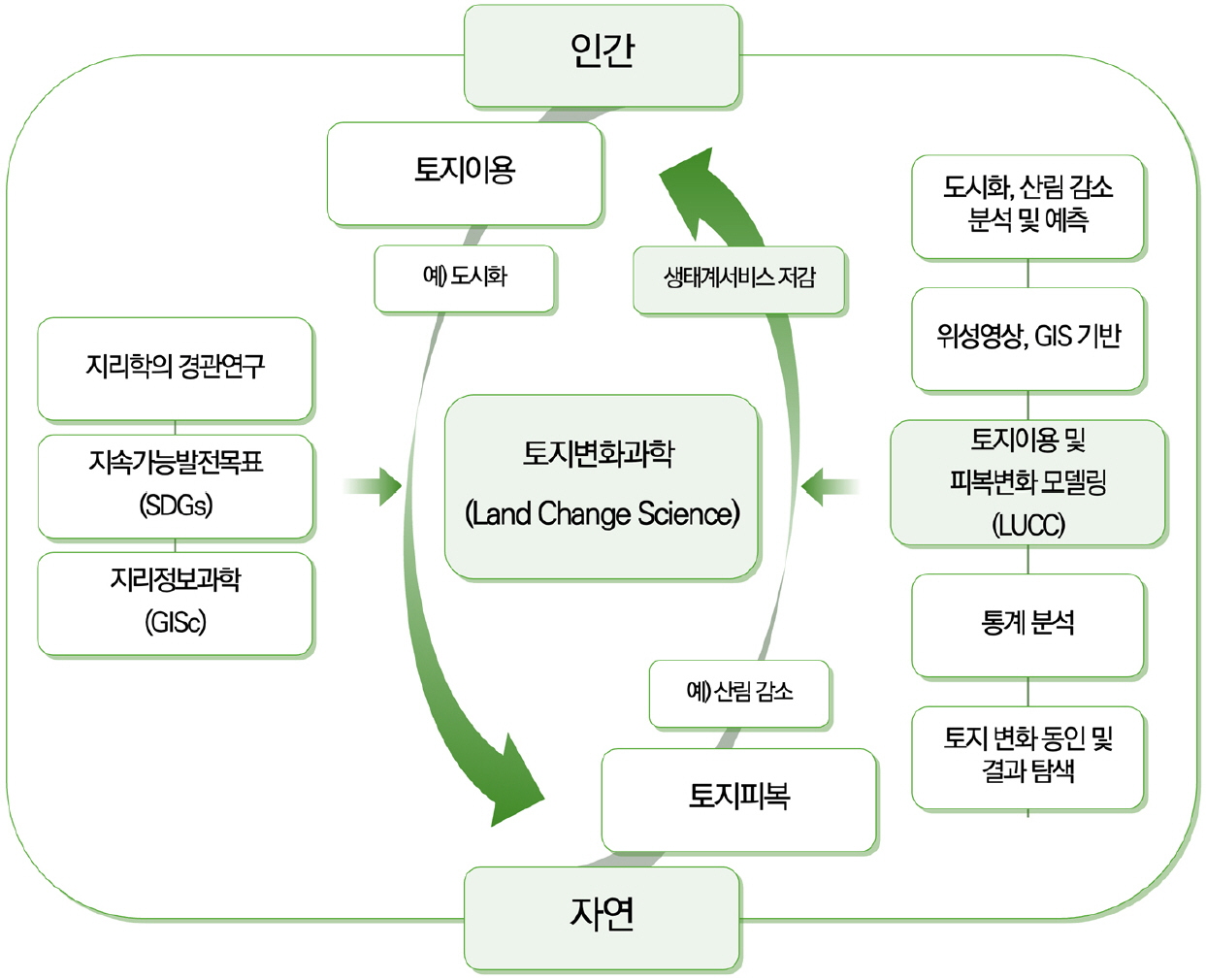

- Human activities often disturb natural systems and accelerate climate crisis, which in turn affects humanity in various ways. A Coupled Human and Natural Systems (CHANS) seeks to capture these cyclical interactions by considering the human system and the natural system as an integrated system. This paper introduces Land Change Science (LCS) that pursues sustainability with the lens of CHANS framework. It explores origins and key concepts of LCS, mainly focusing on its core methodology, i.e., Land-Use and Land-Cover Change (LUCC) modeling. LUCC models are further classified into inductive, deductive, and integrated approaches: their theoretical backgrounds, structures, and applications are compared. We aim to emphasize the role of LCS in responding to global environmental change and climate crisis, as well as in establishing sustainable land management policies. We also hope that LCS can function as an academic common ground for human and physical geographies to collaborate and work in tandem.

- COLLAPSE

인간 활동은 자연 시스템을 근본적으로 변화시키며, 이같은 변화는 기후위기를 심화시키는 등 다시 인간에게 다양한 방식으로 되돌아온다. ‘인간-자연 공조시스템(Coupled Human and Natural Systems, CHANS)’ 관점은 이러한 상호작용과 순환관계를 체계화하여, 인간과 자연을 하나의 통합된 유기적인 시스템으로 이해하려는 시도이다. 본 연구의 목적은 CHANS 관점에 기반을 두고 지속가능성을 지향하는 지리학 세부 분야인 ‘토지변화과학(Land Change Science, LCS)’을 소개하는 것이다. 지리학사적 맥락에서 LCS의 등장 배경과 개념을 살펴보고, LCS 핵심 방법론인 토지이용 및 토지피복 변화(Land-Use and Land-Cover Change, LUCC) 모델링 기법을 중심으로 주요 방법론과 사례 연구를 고찰한다. 더 나아가 LUCC 모델을 귀납적, 연역적, 통합적 접근방법으로 구분하고, 각각의 이론적 기반과 구성 원리, 적용 방식 등을 비교·분석했다. 이러한 다면적 고찰을 통해 본 연구는 전지구적 환경변화와 기후위기 대응, 지속가능한 토지이용 및 관리 정책 수립 등과 같이 시급한 사회문제 해결을 위한 LCS의 역할을 강조함과 동시에 인문지리학과 자연지리학이 연구 단위에서 융합될 수 있는 학문적 접점과 토대를 제공한다.

-

Land Change Science and Modeling Coupled Human and Natural Systems

-

Research Article

-

Constraining Effects of Elevation on Inter-Regional Accessibility Improvements: A County-Level Spatial Analysis

지역 간 접근성 개선에 미치는 지형고도의 제약적 영향: 시군 단위 공간 분석

-

SeongEun Heo ⋅ Chansung Kim ⋅ Jongchul Park

허성은 ·김찬성 · 박종철

- This study analyzed the constraining effect of elevation on transportation accessibility, an aspect often overlooked in previous accessibility studies. Using data from …

본 연구는 기존 접근성 연구에서 간과된 지형고도의 제약 효과를 분석하였다. 2005년과 2019년 전국 247개 시군구를 대상으로 중력 모델을 이용하여 접근성을 측정하고, 거리조락계수의 …

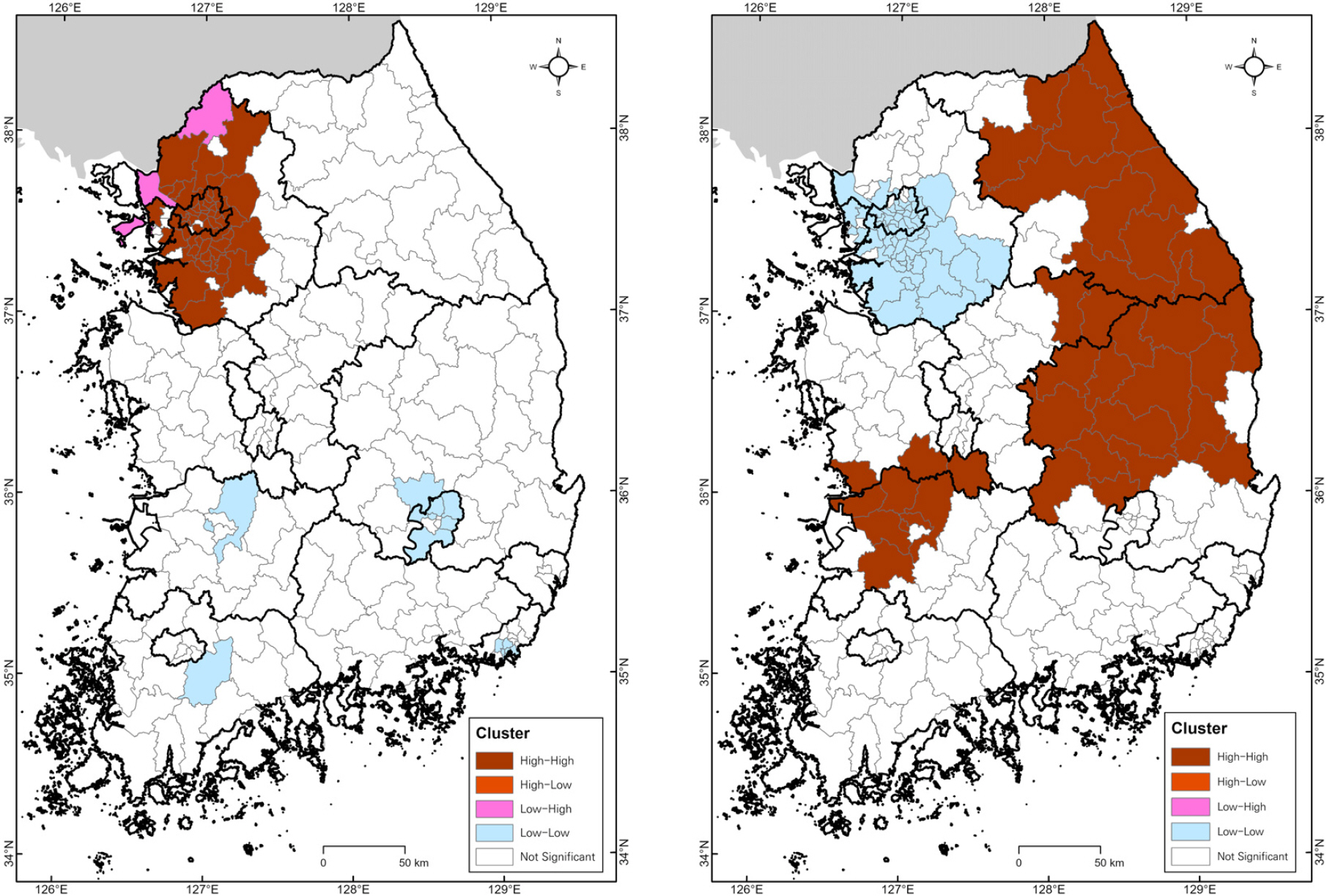

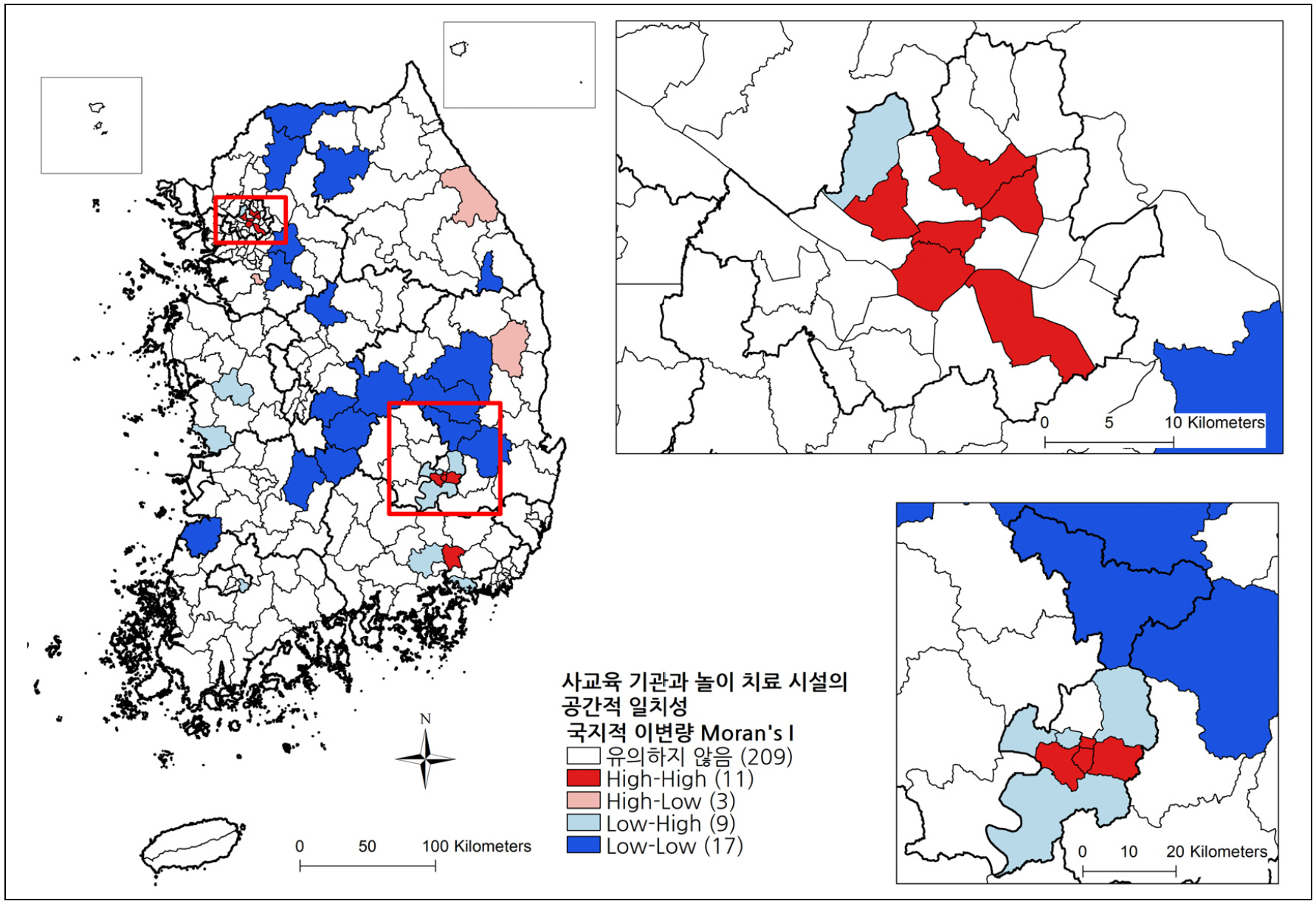

- This study analyzed the constraining effect of elevation on transportation accessibility, an aspect often overlooked in previous accessibility studies. Using data from 247 South Korean municipalities in 2005 and 2019, this study measured accessibility measured by a gravity model and conducted a sensitivity analysis of the distance-decay parameter, geographically weighted regression, short-distance (within 50 km) and long-distance (over 100 km) accessibility analyses, and Local Moran’s I to examine spatiotemporal changes and the influence of elevation. The results show that, despite nationwide accessibility improvements over time, regional disparities persist. The elevation had a significant negative effect on accessibility, with its constraining influence more evident in short-distance travel. In contrast, infrastructure investment contributed to improving accessibility in highland areas for long-distance travel. Furthermore, distinct High-High cluster regions for short- and long-distance accessibility showed elevation’s impact on improvement varies with physical distance. These findings highlight that elevation poses a persistent topographic constraint. This study provides valuable insights for addressing topographic disadvantages and foundational policies for balanced national development.

- COLLAPSE

본 연구는 기존 접근성 연구에서 간과된 지형고도의 제약 효과를 분석하였다. 2005년과 2019년 전국 247개 시군구를 대상으로 중력 모델을 이용하여 접근성을 측정하고, 거리조락계수의 민감도 분석, 지리적 가중 회귀분석, 단거리(50km 이하) 접근성 변화 분석, 장거리(100km 이상) 접근성 변화 분석, Local Moran’s I 분석을 통해 접근성의 시공간적 변화와 지형고도의 영향을 파악하였다. 분석 결과, 전국적으로 접근성이 향상되었으나 지역 간 격차는 뚜렷했다. 지형고도는 접근성에 유의미한 음의 영향을 미치고 있었으며, 그 제약 효과는 단거리 이동에서 더욱 두드러졌다. 반면 장거리 이동에서는 인프라 투자에 따른 고지대의 접근성 개선 가능성이 확인되었다. 또한, 단거리와 장거리 접근성의 High-High 클러스터 지역이 서로 상이하여, 지형고도가 물리적 거리에 따라 접근성 개선에 미치는 영향이 다름을 보여주었다. 이러한 결과는 오랜 시간 지형고도가 접근성 향상의 물리적 제약 조건이었음을 보여준다. 본 연구의 결과는 지형적 제약을 해소하고 균형 있는 국토 발전을 위한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

-

Constraining Effects of Elevation on Inter-Regional Accessibility Improvements: A County-Level Spatial Analysis

-

Research Article

-

Analyzing the Influence of the Seoul Climate Companion Card on the Commercial Sales within Station Areas

서울시 기후동행카드 정책 도입이 역세권 상권매출액에 미치는 영향 분석

-

Jeongmin Kim ⋅ Youngho Kim

김정민 · 김영호

- The Seoul Climate Companion Card, implemented to address the climate crisis and realize transportation welfare, has received favorable reviews as a “million-seller” …

기후위기 대응과 교통복지 실현을 목표로 시행된 서울시의 기후동행카드는 도입 1년 만에 밀리언셀러 정책이라는 긍정적인 평가를 받으며, 내·외형적으로 꾸준히 규모를 확장해나가고 있다. 이처럼 …

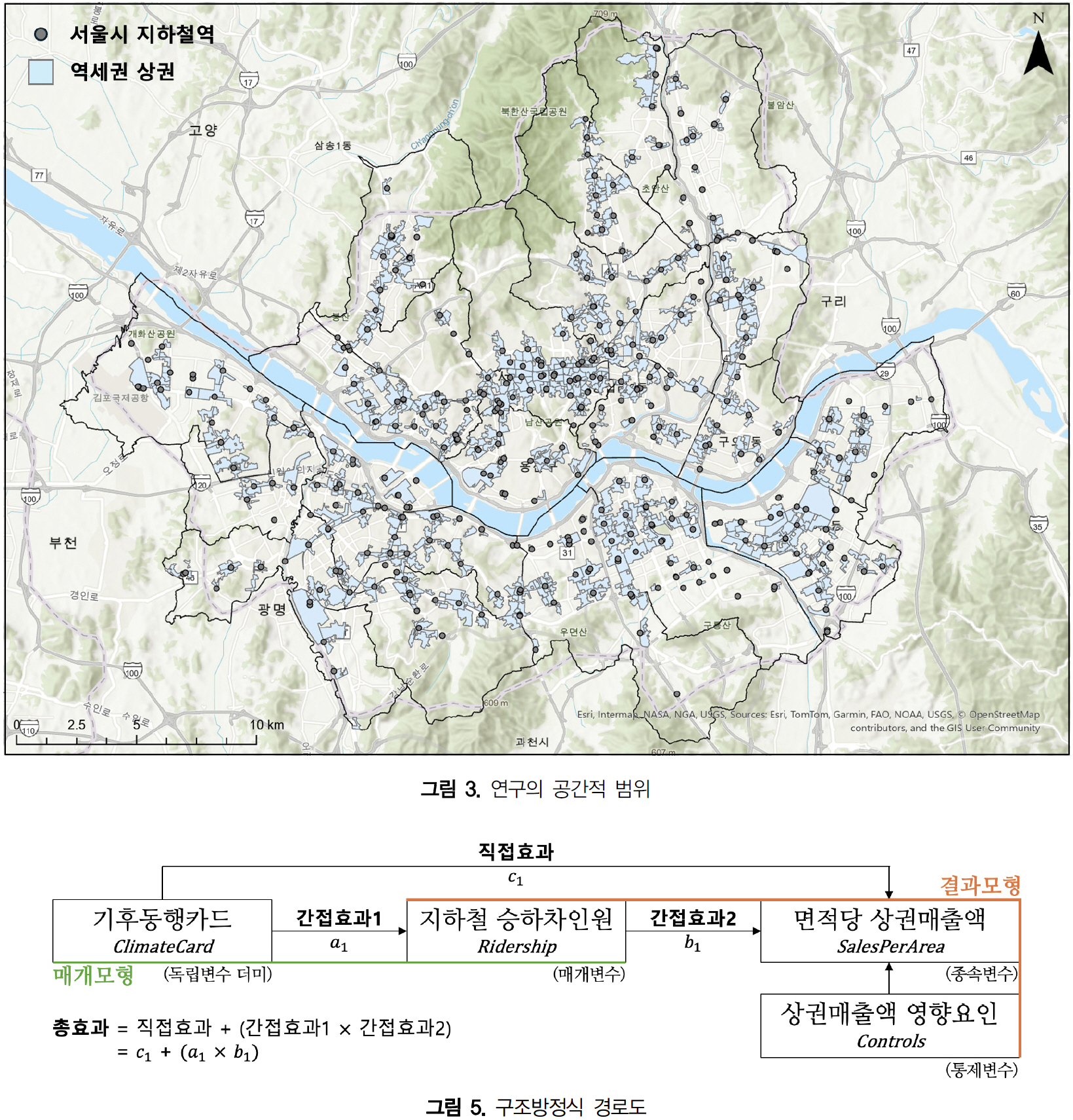

- The Seoul Climate Companion Card, implemented to address the climate crisis and realize transportation welfare, has received favorable reviews as a “million-seller” policy within just one year of its launch and continues to expand both in scale and scope. Given the significant national expenditure involved in this new policy, ongoing monitoring and rigorous performance evaluation are essential for its effective implementation. Accordingly, this study conducts a structural equation path analysis to empirically verify the Seoul Metropolitan Government’s official position that the Climate Companion Card has led to increased subway ridership, and further examines its impact on commercial sales per station area. To ensure an accurate estimation of the policy’s pure effects, the model includes a comprehensive set of control variables influencing commercial sales. In addition, K-means clustering is used to classify subway stations and multi-group structural equation modeling is employed to capture spatial heterogeneity in policy effects by estimating path coefficients separately for each group. The results indicate that, across Seoul as a whole, the introduction of the Climate Companion Card led to an increase in subway ridership, which in turn had a positive effect on commercial sales. While ridership increased at all station types, significant increases in commercial sales were observed only in commercial-oriented and residential-oriented station areas, not in transfer-oriented station areas. This study is meaningful in that it quantitatively analyzes both the direct and indirect effects of the Climate Companion Card, taking into account time-series variation and spatial heterogeneity over the two years before and after policy implementation, based on a structural causal pathway framework.

- COLLAPSE

기후위기 대응과 교통복지 실현을 목표로 시행된 서울시의 기후동행카드는 도입 1년 만에 밀리언셀러 정책이라는 긍정적인 평가를 받으며, 내·외형적으로 꾸준히 규모를 확장해나가고 있다. 이처럼 막대한 국가 예산이 투입되는 신생 정책의 효율적 집행을 위해 지속적인 모니터링과 성과평가는 매우 중요하다. 이에 본 연구는 기후동행카드 정책이 지하철 승하차인원 증가를 유발했다는 서울시의 공식 입장을 확인함과 동시에 역세권 면적당 상권매출액에 미치는 파급효과를 살펴보고자 구조방정식 경로분석을 실시하였다. 정책의 순수한 효과만을 정확히 측정하기 위해 상권매출액 영향 요인들을 모형에 통제변수로 반영하였으며, 정책 효과의 공간적 이질성을 정밀하게 파악하고자 K-평균 군집분석으로 역을 유형화하고 다집단 구조방정식 경로분석을 시행하여 집단별로 경로계수를 다르게 추정하였다. 그 결과, 서울시 전역에서 기후동행카드 도입 이후 지하철 승하차인원이 증가하여 상권매출액에 긍정적인 영향을 미쳤다. 지하철역 유형별로는 모든 유형에서 승하차인원이 증가하였으며, 이로 인한 상권매출액 증가는 상업중심형과 주거중심형 역세권에서만 관찰되었고 경유중심형 역세권에서는 나타나지 않았다. 본 연구는 정책 시행 전후 2년간의 시계열적 변동과 공간적 이질성에 내재된 기후동행카드의 직·간접적 효과를 구조적 인과경로에 기반해 계량적으로 분석했다는 점에서 의의를 갖는다.

-

Analyzing the Influence of the Seoul Climate Companion Card on the Commercial Sales within Station Areas

-

Research Article

-

Spatial Distribution and Interrelationship of Early Childhood Education and Therapy Service Facilities

유아 교육 및 치료서비스 시설의 공간 분포와 상관관계 연구

-

Jong-Geun Kim ⋅ Jae-Yeol Lee ⋅ Yongha Park

김종근 · 이재열 · 박용하

- This study examines the rapid growth of early childhood private education in Korea and the intensifying imbalance of educational and care infrastructure …

본 연구는 한국 사회에서 영유아 사교육의 급속한 확산과 지역별 인프라 불균형 문제가 심화되는 현상에 주목하여, 유아 대상 학원 및 상담·치료센터의 지역별 분포와 …

- This study examines the rapid growth of early childhood private education in Korea and the intensifying imbalance of educational and care infrastructure across regions. Using spatial statistical methods, we analyze the distribution and correlation of private academies for young children and counseling/therapy centers. Out of 8,761 educational institutions nationwide, over 66% are concentrated in the Seoul metropolitan area and major cities, with foreign language academies showing particularly high spatial concentration. Counseling and play therapy centers also exhibit clustering in specific large cities and their surrounding areas. Analysis of institution density per child at the district level, Spearman’s nonparametric correlation, and spatial autocorrelation indicates a statistically significant positive association between the distribution of education and counseling facilities, especially in several metropolitan and urban districts. Our findings highlight the structural imbalance in regional infrastructure and the spatial interlinkage between educational and counseling resources for young children. By providing robust empirical evidence, this study underscores the urgent need for regionally customized policies to promote a balanced and equitable educational and care environment for all children.

- COLLAPSE

본 연구는 한국 사회에서 영유아 사교육의 급속한 확산과 지역별 인프라 불균형 문제가 심화되는 현상에 주목하여, 유아 대상 학원 및 상담·치료센터의 지역별 분포와 상관성을 공간통계적으로 분석하였다. 전국 8,761개 사교육기관 중 66% 이상이 수도권 및 특광역시에 집중되어 있었으며, 특히 외국어학원의 공간적 편중이 두드러졌다. 상담·놀이치료센터 또한 특정 대도시와 인근 지역에 밀집하는 경향이 나타났다. 시군구 단위 인구 대비 기관 밀도, 비모수 상관계수, 공간적 자기상관 분석 결과, 유아 사교육 기관과 상담·치료센터의 분포는 통계적으로 유의미한 양의 상관관계를 보였으며, 특히 일부 대도시와 수도권 시군구에서 그 경향이 두드러졌다. 본 연구는 지역별 사교육 및 상담·돌봄 인프라 분포의 구조적 불균형을 밝히고, 영유아 교육 인프라와 상담 인프라의 상호 연계성을 밝힘으로써 균형 잡힌 교육 돌봄 인프라 구축을 위한 지역 맞춤형 정책 대응의 필요성을 실증적으로 제시하였다는 점에서 의의를 지닌다.

-

Spatial Distribution and Interrelationship of Early Childhood Education and Therapy Service Facilities

Journal Informaiton

Journal of the Korean Cartographic Association

Journal of the Korean Cartographic Association

Journal Informaiton

Journal Informaiton - close

Journal of the Korean Cartographic Association

Journal of the Korean Cartographic Association